小学生のお子さんが帰ってこないのを心配した保護者が、お子さんに持たせた端末をもとにGPS(Global Positioning System:人工衛星を利用して位置情報を特定するシステム)によって調べたところ事なきを得た、といったニュースを見かけることがあります。スマートフォンやGPS専用端末を通した位置情報把握は、保護者にとって子どもの見守りに有益な機能であることでしょう。一方、知らぬ間に位置情報が公開設定されることに対して、SNS上でネガティブな意見が出たという報道もあり 、相応のリテラシーが求められるケースもあるようです。

2018年11月1日からサービス提供が始まった日本版GPS「みちびき」(https://qzss.go.jp/)が、日本独自の衛星網だけで位置情報を取得できる7基体制での運用が間近に迫っており、GPSは今後さらに利便性が高まる期待があるホットトピックスだと考えます。

保護者が子どもに対してどのようにGPSを用いているのか、またGPS使用にどのような課題を抱いているのか、保護者を対象者に行った定量調査(WEBアンケート)よりお届けいたします。

位置情報把握の割合が増加傾向

小学生・中学生・高校生を第一子にもつ保護者を対象に、GPSに関する調査を実施いたしました。

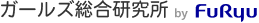

現在、何かしらの携帯端末(スマートフォン、キッズ携帯、GPS専用端末など)を持たせている保護者において、第一子のGPSによる位置把握開始時期を問いました。「共有したことがない」「わからない・覚えていない」を除いた割合が以下図です。

第一子のGPSによる位置情報把握経験率について、子供が「高校生」の保護者が最も低く(54.3%)、「小学校・低学年」の保護者が最も高い(76.2%)ことがわかりました。子どもの年代が下がるほど、GPSによる把握が広まっていることが窺えます。

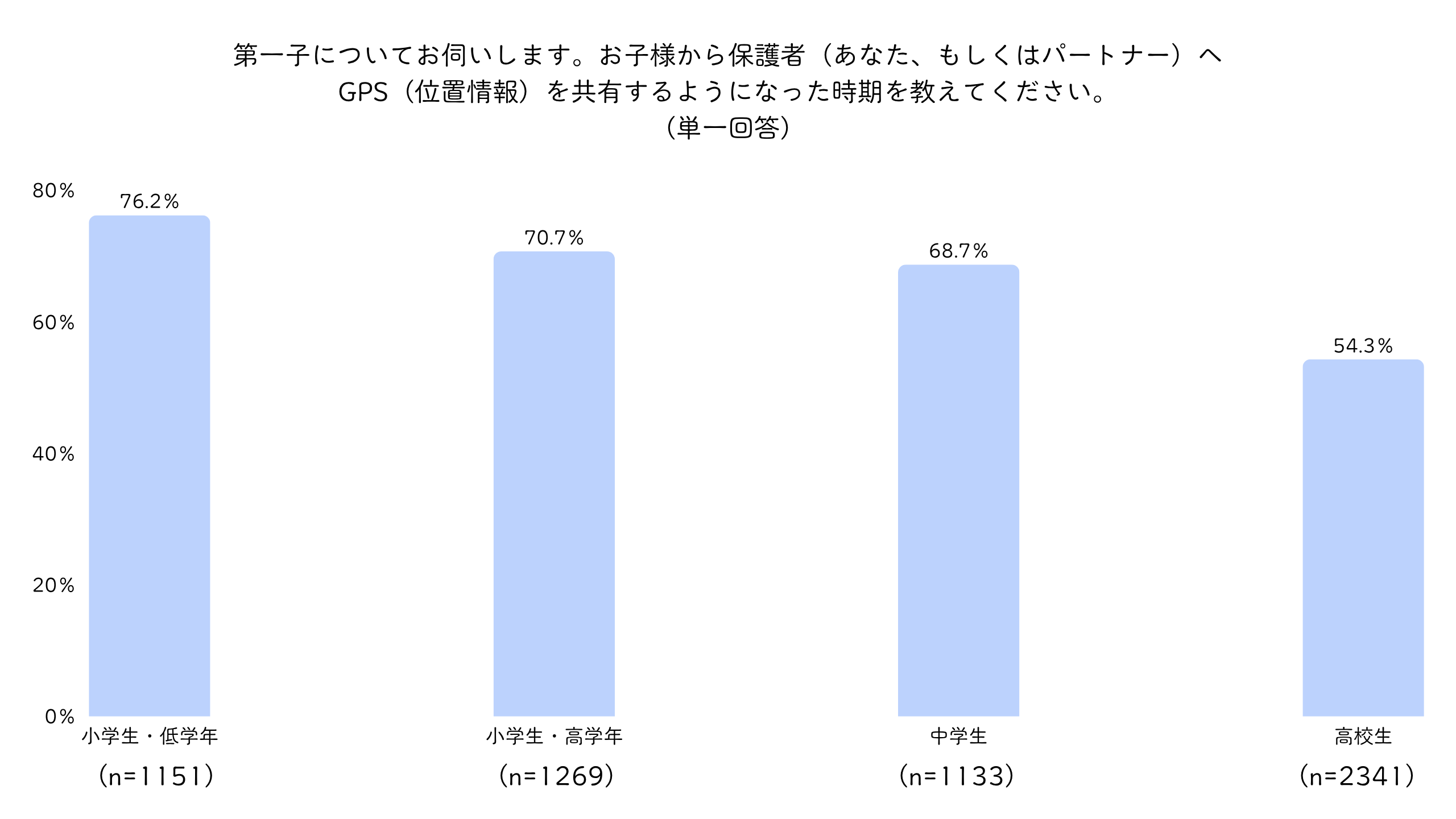

第一子のGPS把握経験がある保護者を対象に聞いた、現在用いている手段が以下図です。

第一子が「小学生・低学年」の保護者では、「iPhone」「Android」「キッズ携帯」「GPS(位置情報)専用端末」が同程度でした。第一子が「小学校・高学年」の保護者では、「GPS(位置情報)専用端末」が1割を下回り、第一子が「中学生」の保護者では「キッズ携帯」も1割を下回り、第一子が「高校生」の保護者では「iPhone」が48.9%と「Android」を約20pt程度上回っております。第一子に持たせている端末保持状況にあわせて、保護者が把握手段を変えているのかもしれません。

※上位4種を抽出

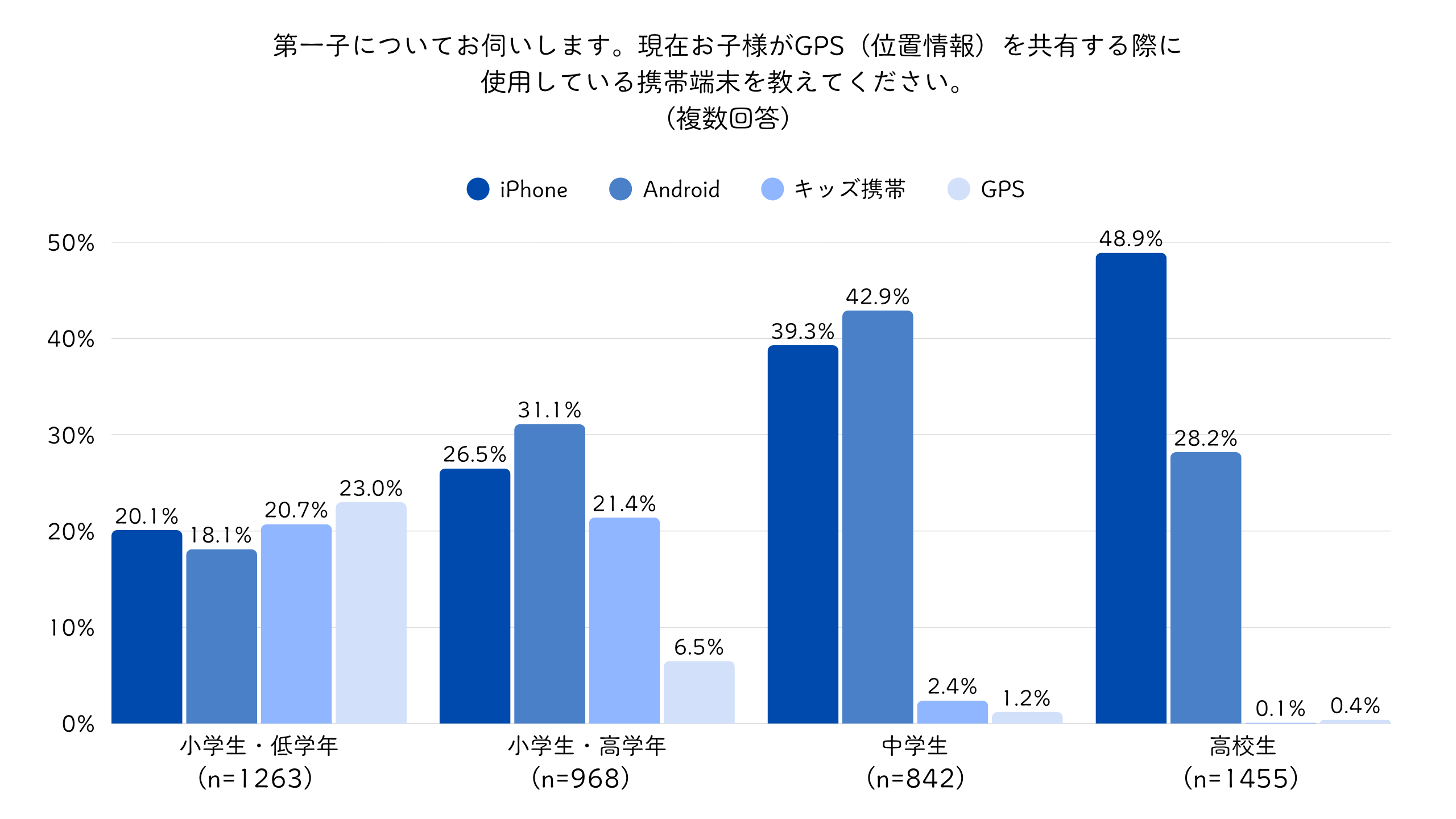

第一子のGPS把握経験がある保護者について、把握開始時の第一子年齢の分布が以下図です。

第一子が「小学生・低学年」「小学校・高学年」の保護者で「小学校1年生」時点が最も高く(62.2%、26.2%)、第一子が「中学生」「高校生」の保護者で「中学1年生」時点が最も高い(31.1%、25.9%)ことがわかりました。

入学・進学のタイミングが多いことから、ひとりでの行動機会や行動範囲の変化に応じて、GPS把握を行っているのかもしれません。

リアル・オンライン双方の交友関係トラブルへの不安

第一子の世代に関わらず、iPhone・Androidのスマートフォンが位置情報把握手段になっていることがわかりました。以降、スマートフォンによって位置情報把握を行っていると答えた保護者に限定して行った調査結果を記載いたします。

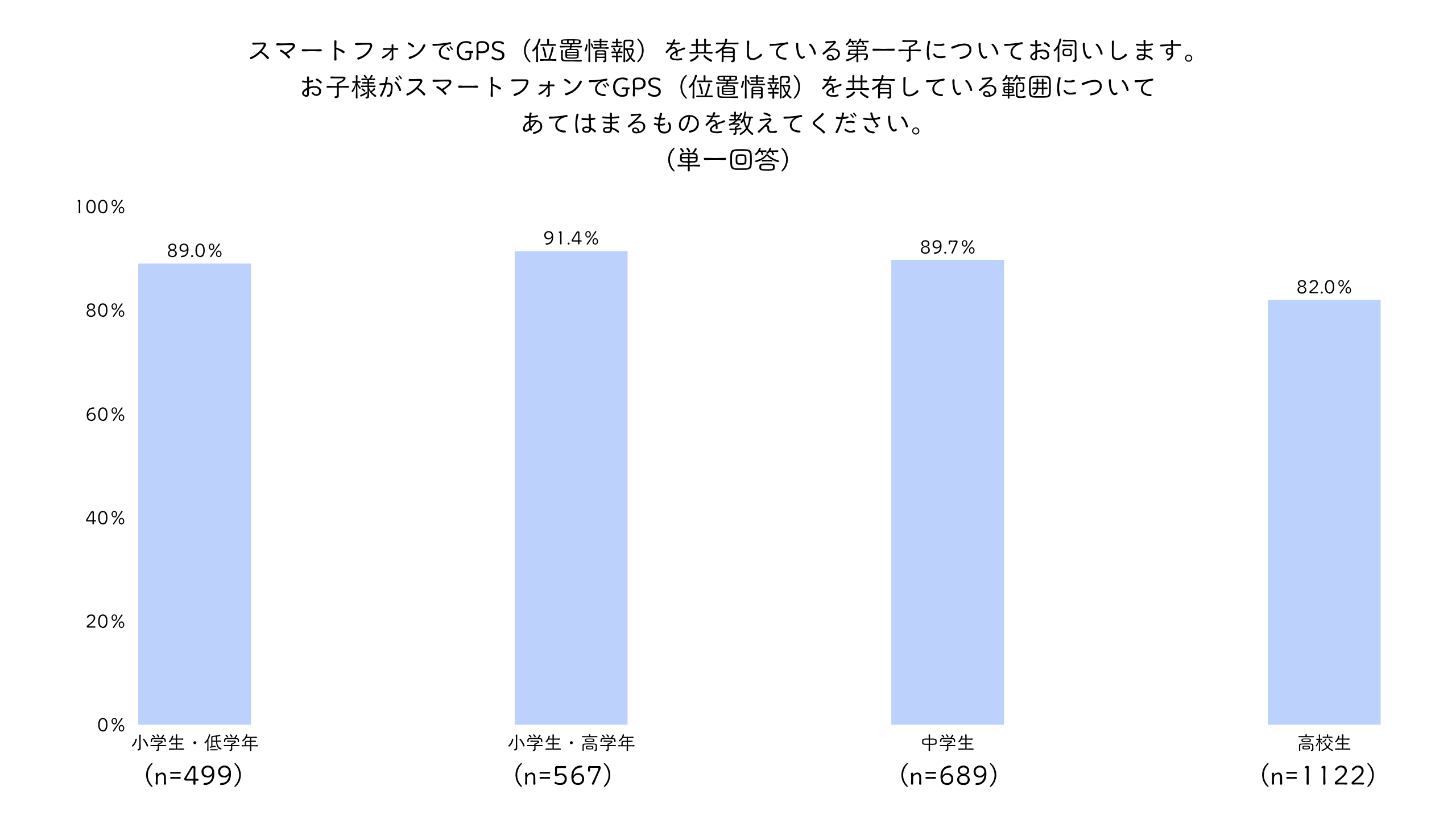

アプリの使用種によっては広い範囲での共有が可能ですが、保護者側の認識として「保護者のみ」に共有させていると答えた割合が、第一子が「小学生・低学年」「小学生・高学年」「中学生」で約9割、「高校生」で約8割でした。

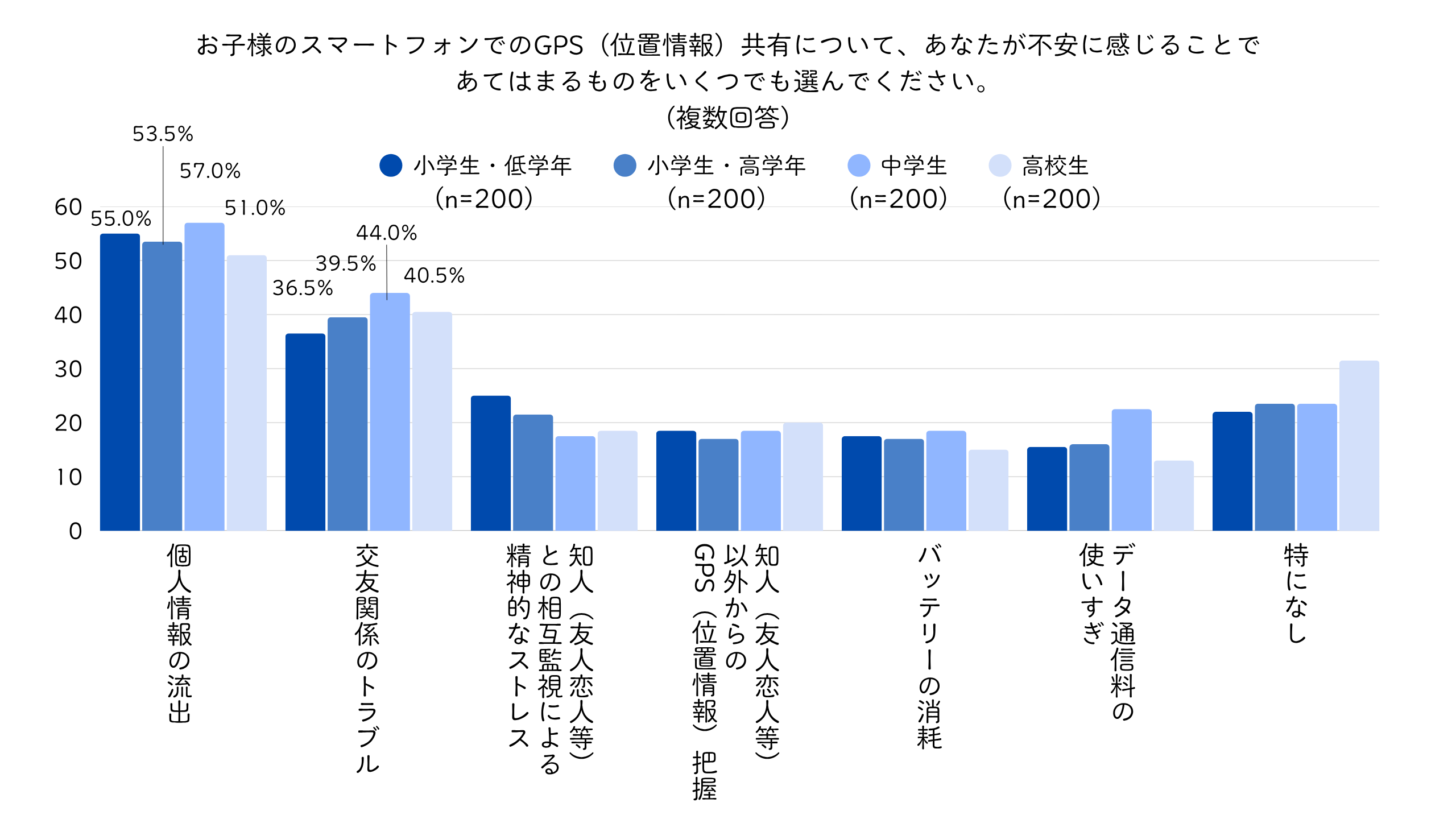

第一子のGPS使用について感じる不安・課題について、第一子の世代に関わらず最多が「個人情報の流出」(約5~6割)、次いで「交友関係のトラブル」(約4割)でした。

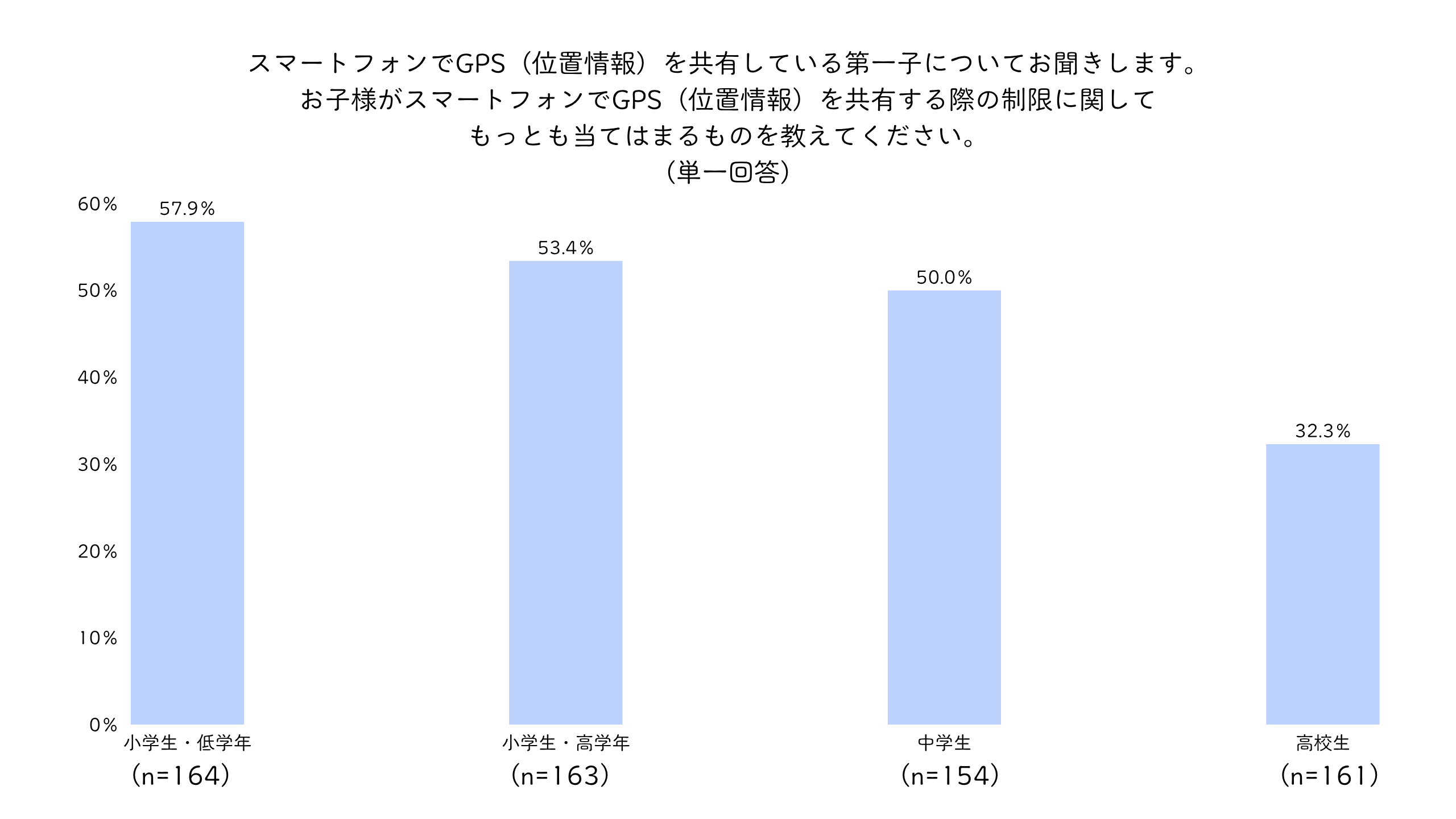

それでは実際の運用状況について「共有するにあたり何らかの制限をしている」と答えた割合が以下です。第一子の世代が若いほど、その制限割合が高いことがわかりました。

※制限をしているか「わからない」を除いた回答者中の回答割合。

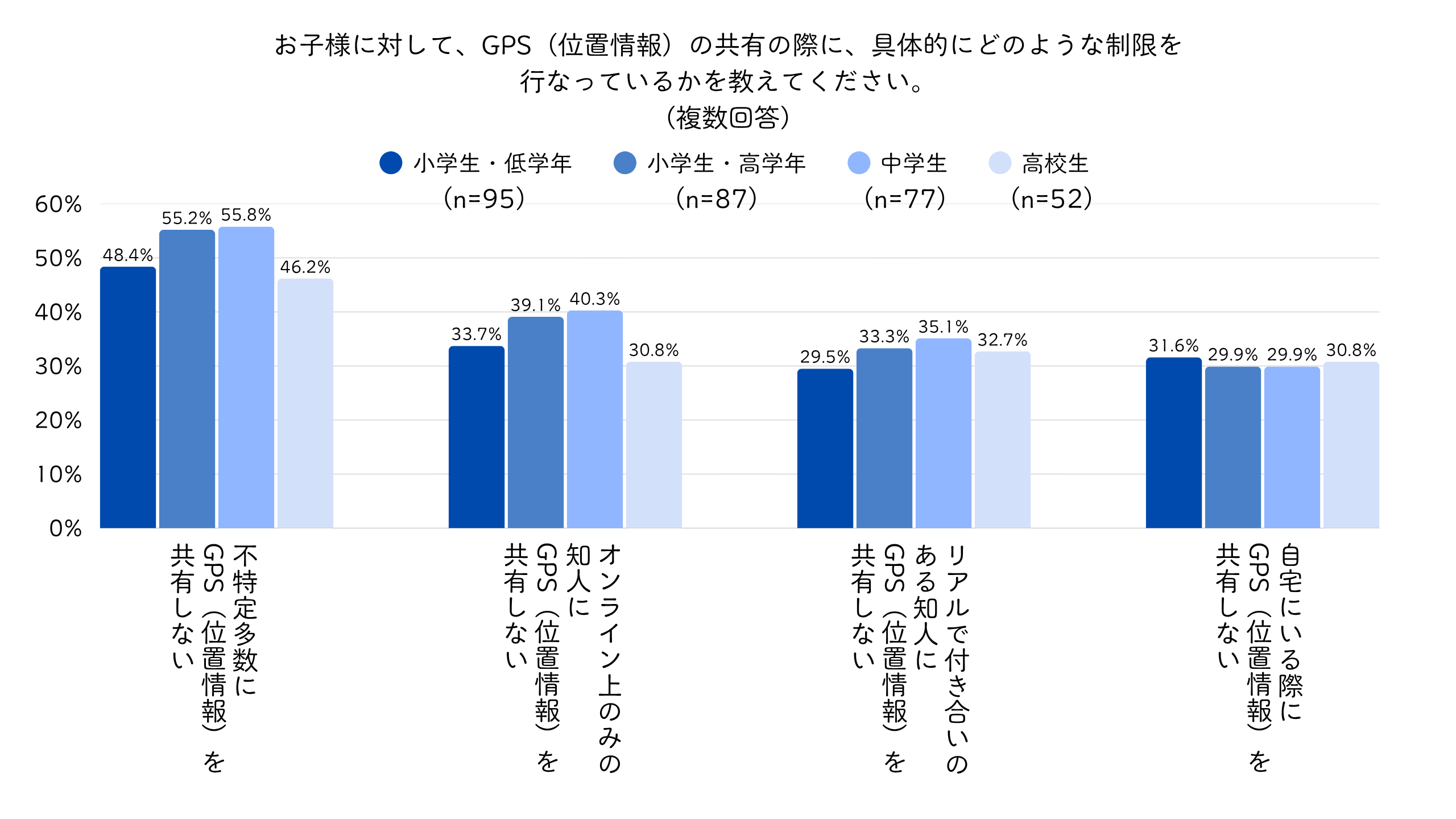

第一子のGPS使用について制限をしている保護者について、具体的にどのような制限を課しているかが以下です。

第一子の世代に関わらず最多が「不特定多数にGPS(位置情報)を共有しない」でした。

世代によって順位の前後がありますが、2~3位に「オンライン上のみの知人にGPS(位置情報)を共有しない」が、2~4位に「リアルで付き合いのある知人にGPS(位置情報)を共有しない」が挙がりました。

上述の通り「交友関係のトラブル」を不安・課題として挙げ、オンライン上のみの知人・リアルで付き合いのある知人いずれもその制限対象となりうることがわかりました。

子どもの安全・安心のためGPSを用いつつも、スマートフォンの所持において不特定多数への個人情報流出のみならず、子どものコミュニティに対して案じながら、家庭ごとの適切な運用を模索している様子が窺える結果が得られました。

次回、GPSをどのように用いているか、女子高校生を対象に行った子ども側の視点でのレポートを配信いたします。

調査概要

調査案件 :GPS(位置情報)に関する調査

調査対象者:社外モニター(男女30~50代)のうち小学1年生~高校3年生の子供と同居している方(SC調査回答:10,233名)。

本調査回答者:5,894名

調査方法 :インターネットリサーチ

調査時期 :2024年6月

調査企画者

林 佑樹